La photographie est aujourd'hui si omniprésente dans notre quotidien qu'il est difficile d'imaginer un monde sans elle. De nos smartphones aux galeries d'art, les images capturées façonnent notre perception du monde et constituent un témoignage visuel de notre époque. Mais comment cette technologie révolutionnaire a-t-elle vu le jour? Remontons le temps pour découvrir les origines fascinantes de cet art qui a transformé notre culture visuelle.

Les prémices de la photographie : la camera obscura et les premières expérimentations

Le principe de la camera obscura et son utilisation à travers les siècles

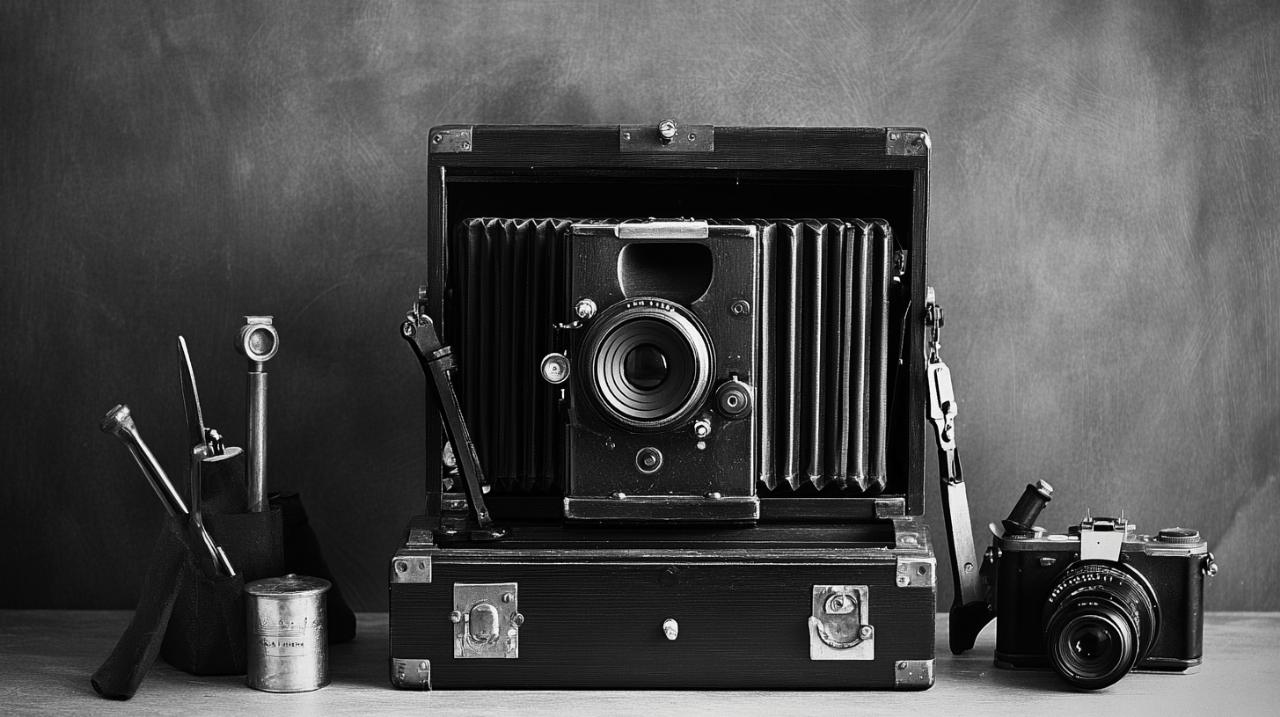

Bien avant l'invention de la photographie telle que nous la connaissons, le principe fondamental qui la sous-tend était déjà connu depuis des siècles. La camera obscura, littéralement « chambre noire », constitue la pierre angulaire sur laquelle s'est bâtie toute l'histoire de la photographie. Ce dispositif optique simple, permettant de projeter une image inversée du monde extérieur sur une surface plane, était déjà décrit dans le monde arabe vers le Xe siècle. Son principe est d'une simplicité désarmante : une boîte hermétique percée d'un petit trou laisse entrer la lumière qui projette ensuite une image inversée sur la paroi opposée.

Durant la Renaissance, artistes et scientifiques perfectionnèrent ce système. Léonard de Vinci en fit une description détaillée dans ses carnets, tandis que des peintres l'utilisaient comme aide au dessin pour capturer fidèlement les perspectives. Toutefois, si la camera obscura permettait de voir et tracer une image, elle ne pouvait la fixer durablement. Cette limitation fondamentale allait occuper les esprits scientifiques pendant des siècles.

Les recherches sur la fixation des images au début du 19e siècle

Au tournant du XIXe siècle, les progrès de la chimie ouvrirent de nouvelles possibilités. Des expérimentateurs comme Thomas Wedgwood en Angleterre tentèrent de capturer des images en utilisant des papiers imprégnés de nitrate d'argent, sensibles à la lumière. Ces tentatives produisirent des silhouettes temporaires qui s'estompaient rapidement à la lumière. Le véritable défi résidait dans la fixation durable de ces images fugaces. Cette quête mobilisa plusieurs chercheurs travaillant indépendamment à travers l'Europe, chacun explorant différentes solutions chimiques pour stabiliser les impressions lumineuses.

Nicéphore Niépce et la première photographie de l'histoire

La naissance de l'héliographie en 1826

C'est à Joseph Nicéphore Niépce, inventeur français, que l'on doit la première photographie permanente de l'histoire. Après des années d'expérimentations, Niépce réussit en 1826 à fixer durablement une image prise depuis la fenêtre de sa propriété à Saint-Loup-de-Varennes. Cette vue, intitulée « Point de vue du Gras », marque un tournant décisif dans l'histoire de l'image. Pour réaliser ce tour de force, Niépce utilisa une plaque d'étain recouverte de bitume de Judée dissous dans de l'essence de lavande. Exposée pendant environ huit heures dans une chambre noire, cette plaque conserva l'empreinte lumineuse des bâtiments et du paysage environnant.

Niépce baptisa son procédé « héliographie », littéralement « écriture par le soleil », un terme qui illustre parfaitement la nature de cette invention où la lumière dessine elle-même l'image. Si cette première photographie était rudimentaire et nécessitait un temps de pose excessivement long, elle démontrait néanmoins qu'il était possible de capturer et conserver mécaniquement une image du monde réel.

Les défis techniques surmontés par Niépce pour fixer l'image

Les obstacles que dut surmonter Niépce étaient considérables. Au-delà de la question du support et du matériau photosensible, il lui fallut résoudre le problème crucial de la fixation. En effet, les premières tentatives produisaient des images qui continuaient à s'assombrir après développement, jusqu'à devenir entièrement noires. Niépce expérimenta diverses substances avant de découvrir que le bitume de Judée, une forme naturelle d'asphalte, durcissait lorsqu'il était exposé à la lumière. Les parties non durcies pouvaient ensuite être dissoutes, révélant un contraste entre zones claires et sombres.

Le temps de pose extrêmement long constituait une autre limitation majeure. La sensibilité très faible des matériaux utilisés nécessitait plusieurs heures d'exposition, rendant impossible la photographie de sujets en mouvement ou de portraits. Malgré ces contraintes, l'héliographie de Niépce représentait une avancée révolutionnaire qui allait ouvrir la voie à des améliorations rapides.

Louis Daguerre et la popularisation du daguerréotype

La collaboration Niépce-Daguerre et l'évolution des techniques

Conscient des limites de son procédé, Niépce s'associa en 1829 avec Louis Daguerre, un artiste parisien spécialisé dans les dioramas, des spectacles visuels très populaires à l'époque. Cette collaboration prometteuse fut malheureusement interrompue par la mort de Niépce en 1833, mais Daguerre poursuivit leurs recherches communes. S'appuyant sur les travaux de son partenaire, il développa une méthode radicalement améliorée utilisant des plaques de cuivre recouvertes d'une fine couche d'argent poli.

Conscient des limites de son procédé, Niépce s'associa en 1829 avec Louis Daguerre, un artiste parisien spécialisé dans les dioramas, des spectacles visuels très populaires à l'époque. Cette collaboration prometteuse fut malheureusement interrompue par la mort de Niépce en 1833, mais Daguerre poursuivit leurs recherches communes. S'appuyant sur les travaux de son partenaire, il développa une méthode radicalement améliorée utilisant des plaques de cuivre recouvertes d'une fine couche d'argent poli.

En 1837, après des années d'expérimentations, Daguerre réalisa une percée majeure en découvrant qu'une image latente, invisible à l'œil nu, pouvait être révélée par des vapeurs de mercure. Cette technique révolutionnaire permit de réduire considérablement le temps d'exposition, le faisant passer de plusieurs heures à quelques minutes. De plus, un bain de sel marin, remplacé plus tard par du thiosulfate de sodium, permettait de fixer durablement l'image.

L'annonce officielle du daguerréotype en 1839 et son impact immédiat

Le 7 janvier 1839, l'astronome François Arago présenta l'invention de Daguerre à l'Académie des sciences de Paris, suscitant immédiatement un intérêt considérable. Le gouvernement français, reconnaissant l'importance de cette découverte, négocia l'achat du brevet pour en faire don au monde. Le 19 août 1839, lors d'une séance conjointe de l'Académie des sciences et de l'Académie des beaux-arts, le procédé fut officiellement rendu public, marquant symboliquement la naissance de la photographie.

L'impact du daguerréotype fut immédiat et mondial. Des ateliers de portrait ouvrirent rapidement dans les grandes villes d'Europe et d'Amérique. Dès 1841, le premier studio de portraits européen était inauguré à Londres. À Paris, certains ateliers produisaient plus de 5000 images par an vers 1845-1850. La valeur culturelle et historique de ces premières photographies est aujourd'hui inestimable, comme en témoignent les prix atteints aux enchères : un daguerréotype signé par Louis Daguerre et daté de 1839 s'est vendu 732 000 euros en 2010.

L'évolution de la photographie après le daguerréotype

Le calotype de Fox Talbot et l'introduction du négatif-positif

Parallèlement aux travaux de Daguerre en France, l'Anglais William Henry Fox Talbot développait une approche différente de la photographie. En 1841, il breveta le calotype, un procédé révolutionnaire qui introduisait le concept de négatif-positif. Contrairement au daguerréotype qui produisait une image unique sur métal, le calotype utilisait du papier imprégné de sels d'argent pour créer un négatif à partir duquel on pouvait tirer de multiples copies positives.

Cette innovation fondamentale établit le principe qui allait dominer la photographie pendant plus d'un siècle et demi. Bien que les images du calotype fussent moins précises que celles des daguerréotypes, la possibilité de reproduire facilement les photographies ouvrit la voie à de nouvelles applications. Les portraits « cartes de visite », popularisés dans les années 1850, devinrent un phénomène social majeur, permettant l'échange de portraits photographiques comme on échangeait auparavant des cartes de visite traditionnelles.

Du collodion humide à la pellicule: vers la démocratisation de la photographie

Après le daguerréotype et le calotype, les innovations se succédèrent rapidement. Le procédé au collodion humide, introduit en 1851, combinait la finesse du daguerréotype avec la reproductibilité du calotype. Toutefois, il nécessitait que les plaques soient préparées, exposées et développées tant que le collodion restait humide, obligeant les photographes à transporter un véritable laboratoire lors de leurs déplacements.

La véritable révolution dans l'accessibilité de la photographie vint avec George Eastman, qui développa en 1884 un support souple recouvert d'émulsion sensible. En 1888, il lança le premier appareil Kodak avec le slogan « Vous appuyez sur le bouton, nous faisons le reste ». Cet appareil préchargé avec une pellicule permettant 100 poses était renvoyé au fabricant pour développement. Cette simplification radicale ouvrit la photographie au grand public, inaugurant l'ère de la photographie amateur. D'autres innovations suivirent au XXe siècle, comme le Leica en 1913, le flash en 1930, le Polaroid en 1948, avant que la révolution numérique des années 1990 ne transforme à nouveau profondément notre rapport à l'image photographique.